- 品牌

- 狮拓

- 型号

- 齐全

- 接口类型

- DisplayPort,SCSI,IPOD,HDR,DVI,BNC,HDMI,D-SUB(VGA)

- 读卡类型

- MSMicro(M2),Micro,MS

- 加工定制

- 是

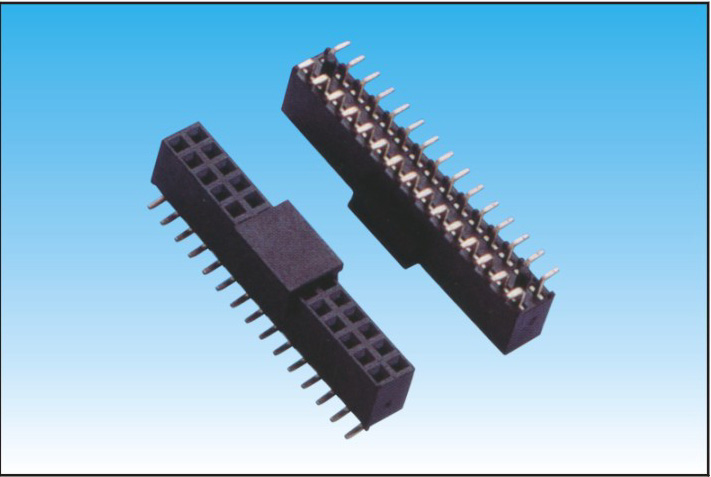

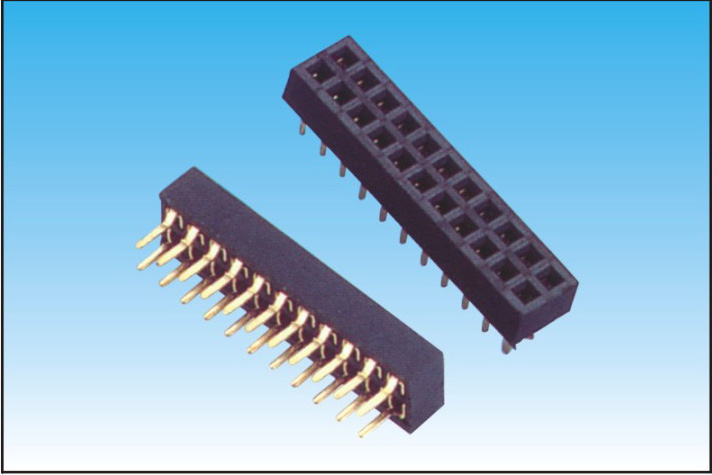

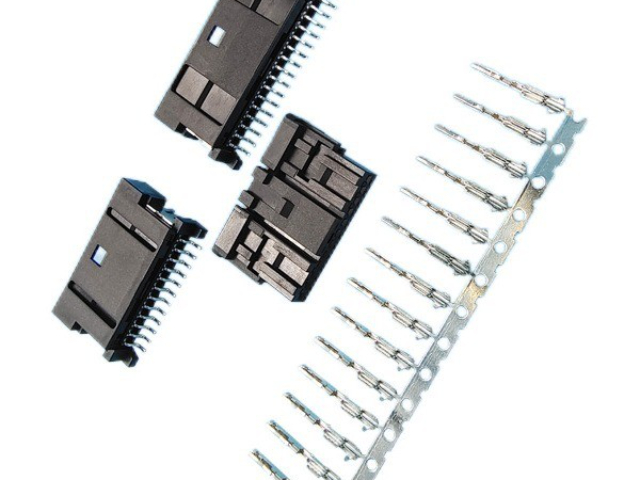

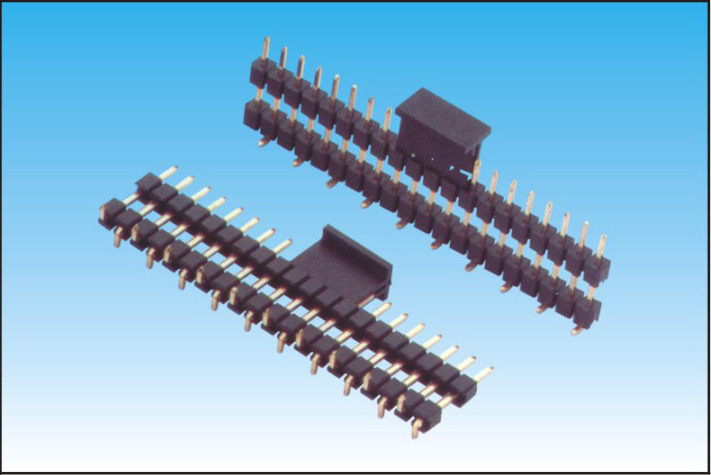

在植入式脑机接口设备中,排母需要与神经元直接连接,传递微弱的生物电信号。采用生物相容性钛合金与聚对二甲苯绝缘层的微型排母,其引脚直径50微米,可刺入神经组织;信号传输采用差分放大技术,能将信噪比提升20dB,为瘫痪患者的神经康复带来希望。3D打印电子技术改变了排母的制造模式。通过多材料3D打印,可将导电银浆与绝缘树脂一体成型,直接在电路板表面打印出排母结构。这种定制化排母无需模具,能快速响应小批量、个性化需求,尤其适用于科研样机制作。早期电子设备多使用 2.54mm 间距排母,因其工艺要求低。2.54MM双排母批发

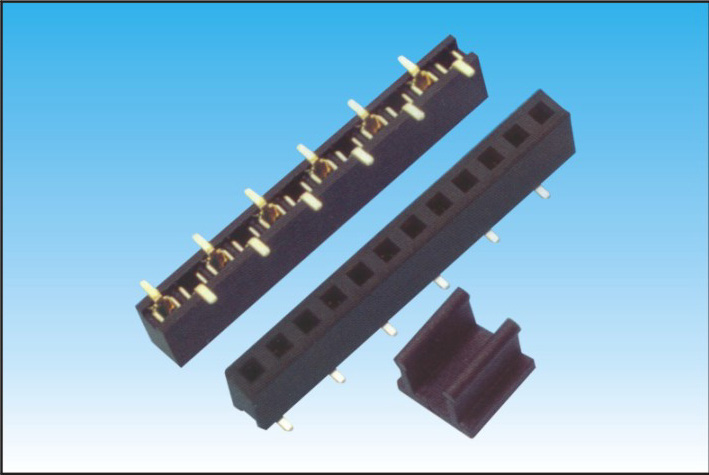

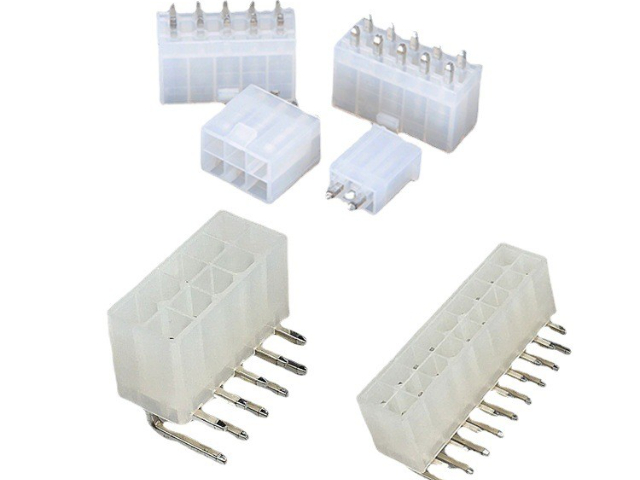

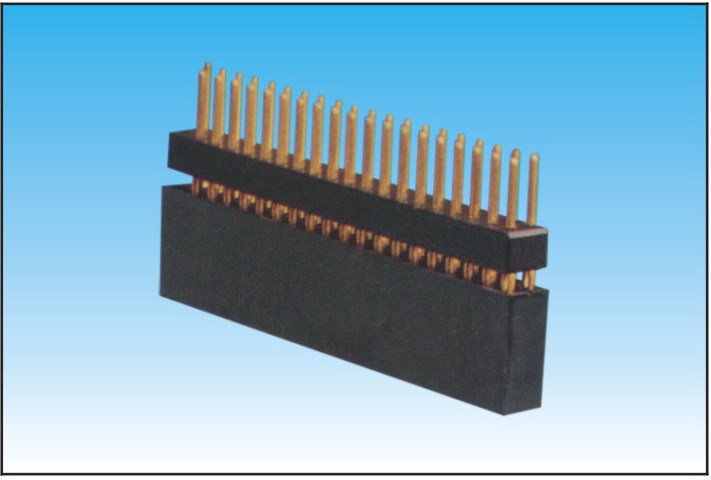

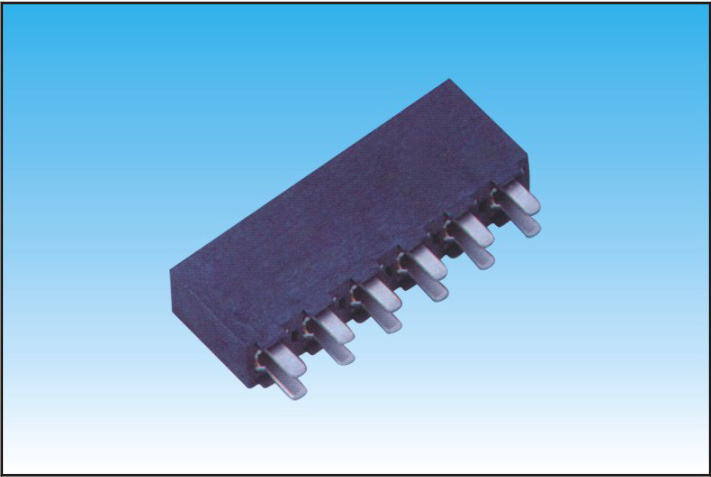

为了满足高速信号传输的需求,新型排母采用了差分信号传输技术和阻抗匹配设计,能够有效降低信号传输过程中的损耗和干扰,实现更高频率、更高速率的信号传输。在材料方面,不断研发新型的高性能塑胶材料和金属材料,以提升排母的综合性能。例如,新型塑胶材料具有更高的耐热性和机械强度,金属材料则具备更好的导电性和抗氧化性。同时,排母的结构设计也在不断优化,如采用双排、多排设计以及表面贴装(SMT)技术,以满足不同电子设备的安装和使用需求。排母的市场竞争日益激烈,各大厂商纷纷通过提升产品质量和服务水平来增强竞争力。2.54MM双排母批发智能手表靠 1.27mm 间距排母,在小空间内实现复杂电路连接。

FPC连接器虽以轻薄、柔性见长,适用于空间紧凑的可折叠设备,但额定电流通常低于排母,难以满足大功率电源模块的连接需求。而排母凭借多引脚并行设计与金属端子的高载流能力,可轻松承载数安培电流。在工业设备等高振动环境中,排母的插拔锁定结构与度塑胶基座,使其抗振性能远超FPC连接器,成为重型机械、自动化生产线的连接方案。排母的信号完整性优化是5G与数据中心应用的课题。随着数据传输速率突破100Gbps,排母的寄生参数(如电感、电容)对信号质量的影响愈发明显。

工程师通过仿真软件对排母进行建模分析,优化端子间距、引脚长度与接地设计,降低串扰与反射。部分排母还采用屏蔽罩与差分信号对设计,配合阻抗匹配技术,将信号损耗控制在极低水平,确保在服务器背板、交换机等设备中实现无失真的数据传输。汽车排母的AEC-Q101认证是进入车载市场的准入门槛。该认证要求排母在-40℃至125℃极端温度循环、95%湿度环境下连续测试数千小时,仍保持电气性能稳定。此外,还需通过盐雾腐蚀、耐化学试剂等严苛测试,以应对汽车引擎舱的油污、道路融雪剂等侵蚀。塑胶基座为排母提供结构支撑与绝缘保护。

随着毫米波技术的成熟,部分排母开始集成无线传输模块,实现板间信号的非接触式传输。这种无线排母通过电磁耦合或太赫兹波实现数据交换,避免了物理插拔带来的磨损问题,适用于旋转设备、可折叠设备等特殊场景。虽然目前传输速率与稳定性仍待提升,但作为下一代连接技术,其发展前景备受行业关注。排母的可靠性预计模型为产品设计提供了量化依据。通过收集现场失效数据、实验室测试结果,运用威布尔分布、故障树分析(FTA)等工具,可预测排母在不同环境、工况下的失效概率。金属端子多采用磷青铜,表面镀金或镀锡,提升导电与抗腐蚀性能。0.8MM弯排插座供应

工业设备用排母需具备高可靠性与大电流承载能力。2.54MM双排母批发

例如,根据模型计算,在高温高湿环境中,普通排母的预期寿命为2年,而经过特殊防护处理的排母可延长至5年。这些数据帮助企业优化设计方案,平衡性能与成本,制定合理的产品质保策略。排母的行业标准推动了产业协同发展。IEC60352-1、JISC5015等国际标准,统一了排母的尺寸规格、性能测试方法与标识规范,确保不同厂商的产品具备互换性。国内企业积极参与标准制定,将本土技术优势融入行业规范,推动排母产业从“制造”向“智造”升级。标准化的建立不降低了产业链沟通成本,还促进了产学研合作,加速新技术在排母领域的应用与推广。2.54MM双排母批发

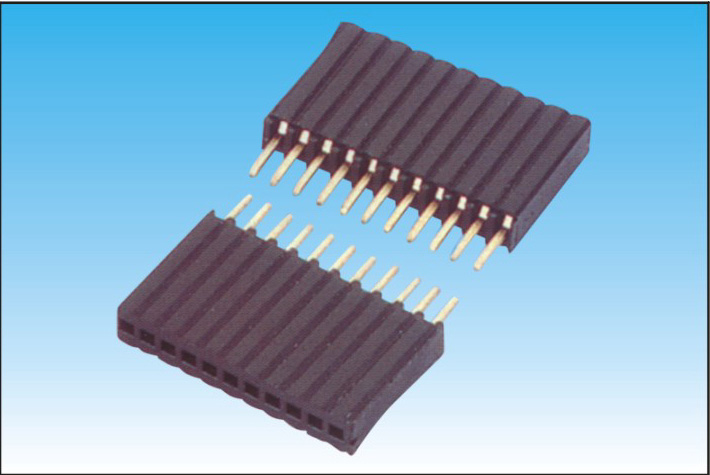

随着电子设备向小型化、高密度方向发展,1.27mm及更小间距的排母逐渐成为主流。1.27mm间距排母在智能手表、无线耳机等小型智能设备中应用普遍,其较小的间距能在有限的电路板空间内提供更多的连接引脚,实现更复杂的电路连接,满足设备功能集成化的需求。排母的工作原理基于简单而可靠的电气接触。当排针插入排母的插孔时,排母金属端子的弹性接触点会紧紧包裹住排针,形成良好的电气连接通路。这种紧密接触确保了电流或信号能够稳定地从排针传输至排母,进而传输到与之相连的电路板或其他电子组件。金属端子多采用磷青铜,表面镀金或镀锡,提升导电与抗腐蚀性能。5.08MM单排排母批发智能家居的全屋智能系统要求排母具备多协议...

- 单排直母厂家 2025-07-09

- 2.54MM双排母批发 2025-07-09

- 2.54MM单排插座 2025-07-09

- 单排母座报价 2025-07-09

- 排针 排母报价 2025-07-09

- 2.54MM直插插座报价 2025-07-09

- 排座排母生产厂家 2025-07-09

- 双排直母批发 2025-07-09

- 2.54贴片排母供应 2025-07-09

- 单排弯母批发 2025-07-09

- 2.0MM弯插排母报价 2025-07-08

- 仪器仪表排针排母厂家 2025-07-08

- smt 排母 2025-07-08

- 卧贴排母批发 2025-07-08

- 侧插排母供应 2025-07-08

- 四排排母价格 2025-07-07

- 2.54MM单排插座 07-09

- 温州镀金汽车插针规格 07-09

- 单排母座报价 07-09

- 无锡抗干扰汽车插针型号 07-09

- F1-X-HL1.0mm条形连接器采购 07-09

- 上海耐高温汽车插针代加工 07-09

- 排针 排母报价 07-09

- 5240条形连接器厂家 07-09

- housing连接器咨询 07-09

- 江苏防水汽车插针规格 07-09