- 品牌

- 星地遥感

- 型号

- XDYG-RAPIDSAR

- 类型

- 大范围地表沉降监测

- 测量精度

- 2-5mm

- 规格

- XDYG-RAPIDSAR

- 产地

- 深圳

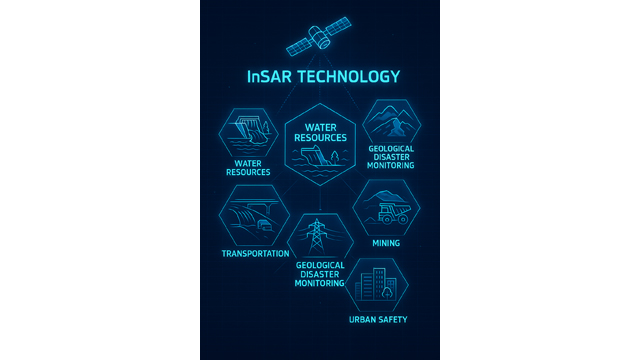

InSAR提升山区道路塌方段应急前置部署能力。受极端降雨影响,山区道路塌方风险逐年增大。InSAR的批量分析与热点识别能力,可用于汛前识别道路沿线潜在滑塌段,提前部署传感器或预置应急队伍。在重庆、贵州等地,“InSAR+应急预案库”模式已逐步形成,通过季度滚动分析,动态更新高风险点清单。在一次汛期过程中,某道路提前识别的潜滑段确实在暴雨后出现山体松动,因已布设监控和应急物资,3小时内完成处置并恢复通行,验证了InSAR在“前移预警”的重要价值。你看不到它,但它在默默守护城市的地基与生命线。干涉合成孔径雷达InSAR预警平台

InSAR支撑应急响应体系中的动态高风险点预警机制。极端天气频发背景下,城市与山区面临地裂缝、滑坡、地面沉降等快速演化灾害挑战。InSAR技术可在大区域内识别风险热区,为应急响应体系提前定位需重点部署的监控点与应急资源。在某中部省份自然资源厅项目中,平台每季度推送全域InSAR异常区图层,并对比历史形变速率,自动标注“变化加速带”“形变持续点”等信息,结合物探与地调形成联动机制,大幅缩短高风险区域响应时间,提高了地灾预警的前移部署效率。干涉合成孔径雷达InSAR预警平台与北斗、光学遥感等系统无缝融合,形成感知闭环。

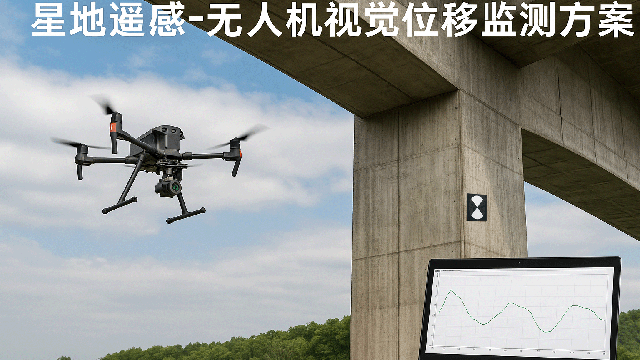

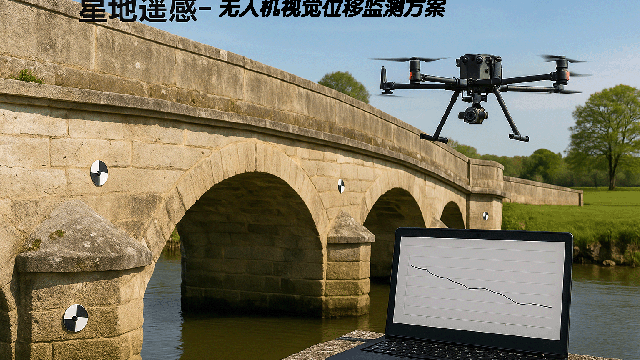

InSAR推动“空天地一体化”综合感知网络快速落地。InSAR作为“空”域重点遥感技术之一,具备全天候、高分辨率、周期性覆盖的独特优势。与无人机、地面激光、视频监控、边坡传感网络等形成“天-空-地”数据协同架构,是当前建设多维度安全感知系统的关键底座。通过整合InSAR平台输出的变形趋势与风险热区图,与地面平台联动形成高频感知—局部实测—自动研判闭环机制。在广州、成都等城市已开始部署空天地一体化灾害监测平台,提升对城市运行异常的感知与响应能力,构建韧性城市治理基础。

InSAR提升城市“生命线工程”中的地下结构风险感知能力城市生命线工程包含电力、燃气、供水、排污等系统,其运行空间多位于地下,难以直接观察其外部地质条件变化。InSAR通过对其上覆地表形变趋势的识别,间接反映结构周边土体的沉降、隆起或不均变形,为地下工程的运维与改造提供风险识别线索。如在深圳某排水干管更新项目中,InSAR平台识别出管廊顶部多点不规则沉降,随后现场检修发现部分结构断面变形,及时规避重大故障的发生。用毫米级准确,预判厘米级风险。

InSAR支撑水库群联合调度中的库区形变评估。在跨流域水库群联合调度背景下,不同库区调蓄能力、地质基础与历史运行状态差异明显。InSAR可对多个库区进行并行监测,输出水位变化引起的坝体周边地表反应情况。调度方可通过平台分析各库区不同水位工况下的形变敏感性,从而优化调蓄顺序与调洪策略。目前,在西南某重大调水工程中,InSAR辅助评估坝后应力释放带的运行反馈,协助各级运管单位进行精细化调度管理。充分发挥了InSAR技术在大尺度面域沉降高精度的优势。 雷达干涉测量助力铁路线路形变检测与维护。空天地一体化InSAR预警管控系统

InSAR技术监测输电线路塔基沉降,保障电力输送安全。干涉合成孔径雷达InSAR预警平台

在智慧交通与智慧能源场景中复制水利监测技术,拓展跨行业应用边界。星地遥感在智慧水利中的监测技术和系统架构,因其高度标准化、可扩展性强的特点,已逐步应用拓展至智慧交通、智慧能源等基础设施领域。以高速公路边坡为例,星地遥感将RapidSARInSAR监测系统与视觉位移设备结合,布设于隧道口、桥头堡、高边坡等重点段落,构建变形监测网格,辅助交通管理单位评估地质灾害风险。在电力行业,星地遥感的GNSS和雷达系统则部署于高压输电铁塔基础、变电站围护墙体、库区输电线路通道,通过实时监测沉降与位移,预警杆塔基础失稳或边坡滑移风险。这些跨行业实践表明,星地遥感的“平台+传感+算法”一体化技术体系已不局限于水利行业,而是具备成为“基础设施智能监测操作系统”的通用平台潜力。干涉合成孔径雷达InSAR预警平台

InSAR推动“公路+水利+地灾”多部门联合预警联动机制。在部分山区公路、灌渠与地质灾害隐患交错区域,传统多部门各自为政难以实现信息共享。以InSAR平台为中枢数据源,通过统一的形变热区输出、跨部门图层叠加与联动预警规则配置,实现不同职能单位协同处置。四川某县试点平台上线后,地灾监测中心、交通局与水利局共同使用平台数据,联动调整护坡加固、边沟疏通与交通限行计划,有效提升了响应效率。该模式也在地方“空天地一体化”综合感知平台建设中被频繁采纳。雷达干涉测量助力铁路线路形变检测与维护。工程安全InSAR软硬件InSAR助力山区交通抢险中实现快速形变评估。山区道路塌方或桥梁垮塌后的应急抢通工作需要快速...

- 栏水坝InSAR预警系统 2025-07-03

- 堤身沉降InSAR厂家报价 2025-07-03

- 水库InSAR生产企业 2025-07-03

- 水工建筑InSAR检测 2025-07-03

- 一体化InSAR硬件哪家好 2025-07-02

- 安全InSAR软件 2025-07-02

- 干涉合成孔径雷达InSAR预警平台 2025-07-02

- 结构健康InSAR是什么 2025-07-02

- 滑坡InSAR平台 2025-07-02

- 结构健康InSAR厂家报价 2025-07-02

- 位移沉降InSAR是什么 2025-07-02

- 边坡支护InSAR软硬件 2025-07-02

- 挡墙InSAR怎么收费 2025-07-01

- 水闸InSAR软件哪家好 2025-07-01

- 船闸InSAR介绍 2025-07-01

- 高支护InSAR代理商价格 2025-07-01

- 合成孔径雷达机器视觉位移监测仪监管平台 07-03

- 高支护机器视觉位移监测仪售价 07-03

- 变形桥梁轻量化安全监测运营商哪家好 07-03

- 边坡雷达桥梁轻量化安全监测怎么收费 07-03

- 水工建筑桥梁轻量化安全监测预警管控 07-03

- 堤身沉降InSAR厂家报价 07-03

- 水库InSAR生产企业 07-03

- 高切坡桥梁轻量化安全监测案例 07-03

- 渗流压力桥梁轻量化安全监测预警 07-03

- 结构健康机器视觉位移监测仪合作伙伴价格 07-03