- 品牌

- 星地遥感

- 型号

- XDYG-RAPIDSAR

- 类型

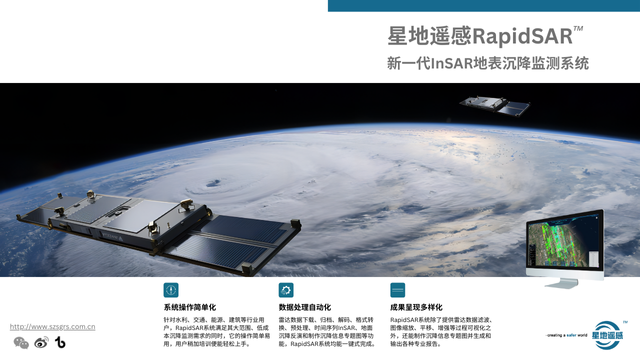

- 大范围地表沉降监测

- 测量精度

- 2-5mm

- 规格

- XDYG-RAPIDSAR

- 产地

- 深圳

InSAR在绿色基础设施项目的动态评估作用凸显。海绵城市、生态绿堤、绿道系统等绿色基础设施已成为城市生态更新的重要方向。此类工程常处于地形复杂或沉降敏感区域,若出现长期位移可能影响排涝、蓄水与景观功能。InSAR能够提供低成本、大范围、连续性的背景形变图层,用于建设初期选址论证、后期运行评估与风险管理。杭州某海绵社区项目已将InSAR形变图与生态调蓄设计图结合应用,评估蓄水区微沉降与植被演替影响,有效保障了工程目标与生态功能的长期协同稳定。InSAR技术实现矿山边坡形变的精确监测与分析。基坑支护InSAR厂家供应

InSAR技术在生态保护与水源涵养区形变监控中的实践。水源保护区、生态红线区域对地表形变十分敏感,例如由于植被破坏、水体波动、非法采石等导致的地形扰动若未及时控制,可能引发连锁性生态风险。InSAR技术以其非侵入式、大范围、定期成像的特点,适合对该类区域开展长周期形变监控与干预效果评估。广西、福建等地已将InSAR纳入生态监测平台,结合无人机低空补充数据,形成空天一体的区域生态安全屏障,也为水利、环保、自然资源等部门的联合监管提供了有效抓手。基坑支护InSAR厂家供应让隐形的沉降与滑坡,暴露在卫星雷达之下。

InSAR结合风控体系,构建矿产开发区域长期运行监测平台。矿产资源开发往往伴随地质扰动与地貌演变,其风险因素包括开采扰动带、道路崩塌带、尾矿坝失稳等,易造成运营中断或安全事故。InSAR平台可与风控系统接口连接,按月/季度输出区域变形速率图与趋势等级图,纳入风控审核程序,实现“风险图层+策略管理”的一体化机制。在新疆某非金属矿区,该平台已连续运行五年,支持矿山从开发、运营到闭矿的全生命周期风险管理,大幅降低了事故率与赔付压力。

InSAR赋能地下空间资源管理中的结构风险识别。随着地下空间开发强度不断加大,原有结构与新建地下工程之间可能产生相互影响,特别是在老旧城区、工业遗址或交通密集区。InSAR可以辅助规划部门识别因地下掘进、管线迁改、超载运营等因素引起的沉降异常,通过与地质资料叠加分析,判断是否涉及潜在地基失稳或施工扰动。上海某地下综合体项目通过InSAR平台动态监测周边区域形变状态,在建设早期即识别异常趋势并调整结构设计,成功规避了后期结构受力不均问题。精确、连续、稳定,InSAR已成为形变监测新标准。

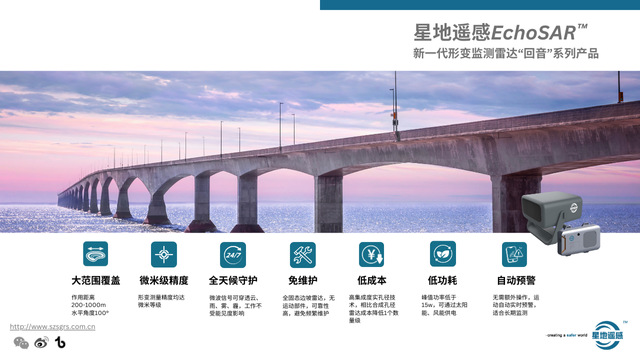

InSAR在干线铁路桥隧段形变监测中的实际效果。干线铁路运行速度高,对桥隧结构与轨道平整性要求极高。传统轨检车+人工巡检手段虽精度高,但周期长、覆盖有限。InSAR技术通过长期序列影像对桥台、隧道进出口、线路变形段进行统一形变分析,可识别沉降、隆起、错台等问题趋势。西南某山区干线铁路项目在试点部署后识别出一处沉降区与雨季水文变化呈强相关,优化了线路防护设计。随着铁路“数字运维”体系建设加快,InSAR正成为桥隧全生命周期监测的重要模块。InSAR平台可融合多期卫星影像,建立长期监测数据库。地表变形InSAR预警

用毫米级准确,预判厘米级风险。基坑支护InSAR厂家供应

InSAR提升“高风险项目”投资阶段风险筛查能力。部分基础设施项目投资决策周期长、回报周期延迟,前期风险识别能力决定项目成败。InSAR平台通过形变数据预处理与历史趋势建模,可提前识别区域内存在的沉降平台、滑坡高发区、采空区干扰带等风险要素。投资方据此可开展定性定量评估,避开风险高地段或预留治理预算。目前,该能力已被国内部分大型工程咨询单位列入前期调研必备清单,也作为银行等金融机构授信风控因子,进入基础设施“数字投研”流程。基坑支护InSAR厂家供应

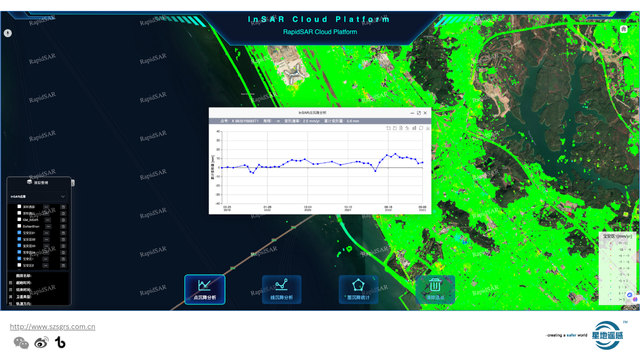

InSAR支持多灾种综合风险评估与区域级规划决策。在区域发展过程中,地面沉降、滑坡、地裂缝等地质灾害往往并存,且成因交织。InSAR技术不仅能单独识别形变事件,还可作为地质信息融合平台的主要数据来源。通过与DEM地形模型、降雨数据、地质图层等信息叠加,形成空间分布图和多因子风险热区图,有助于地方部门编制更具科学性的城乡发展规划与生态保护方案。部分省级自然资源厅已将InSAR列入“三区三线”划定与“国土空间一张图”工程的重要支撑手段,推动从被动响应向主动预防转型。高分辨率形变监测,提升电网运维效率。一体化InSAR检测在水利系统中,设备部署复杂、维护频繁、人员能力不足等问题常常成为智能化监测推进...

- 地下公共人防工程InSAR平台哪家好 2025-06-29

- 机器视觉位移InSAR检测 2025-06-29

- 地下室基坑InSAR产品哪家好 2025-06-28

- 边坡位移InSAR解决 2025-06-28

- 边坡位移InSAR云平台 2025-06-28

- 干涉合成孔径雷达InSAR参考价格 2025-06-28

- 第三方安全InSAR定制价格 2025-06-28

- 滑坡InSAR厂家报价 2025-06-28

- 渗流压力InSAR软件哪家好 2025-06-28

- 干涉合成孔径雷达InSAR什么价格 2025-06-28

- 滑坡InSAR硬件定制 2025-06-27

- 边坡雷达InSAR定制价格 2025-06-27

- 上部建筑沉降与垂直度InSAR费用 2025-06-27

- 边坡InSAR产品 2025-06-27

- 地基沉降InSAR渠道价格 2025-06-27

- 地下公共人防工程InSAR厂家供应 2025-06-27

- 水库机器视觉位移监测仪案例 06-29

- 高切坡机器视觉位移监测仪生产厂家 06-29

- 桥梁机器视觉位移监测仪是什么 06-29

- 拦水坝桥梁轻量化安全监测销售厂家 06-29

- 机器视觉位移桥梁轻量化安全监测方案 06-29

- 堤身沉降机器视觉位移监测仪优势 06-29

- 基坑支护桥梁轻量化安全监测什么价格 06-29

- 结构健康桥梁轻量化安全监测预警系统 06-29

- 机器视觉位移InSAR检测 06-29

- 上部建筑沉降与垂直度机器视觉位移监测仪报价 06-29