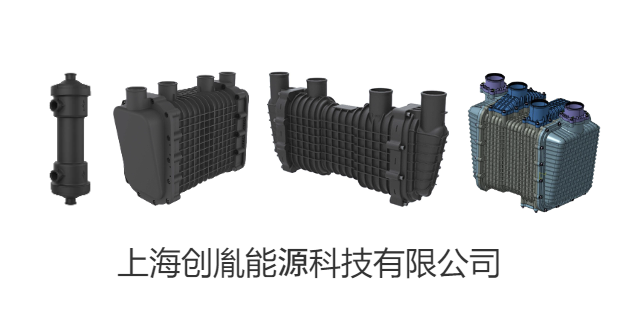

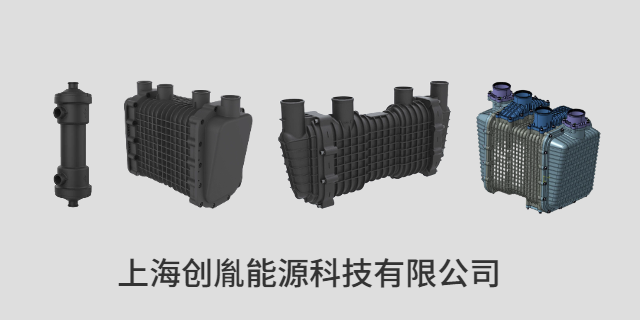

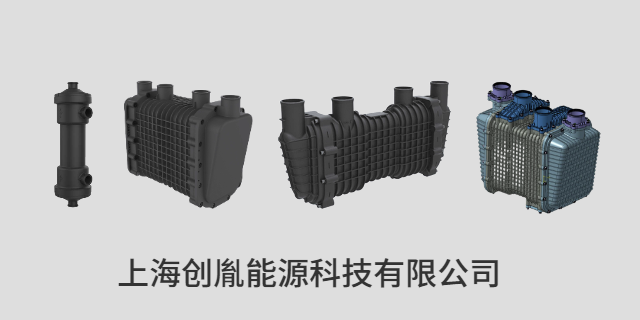

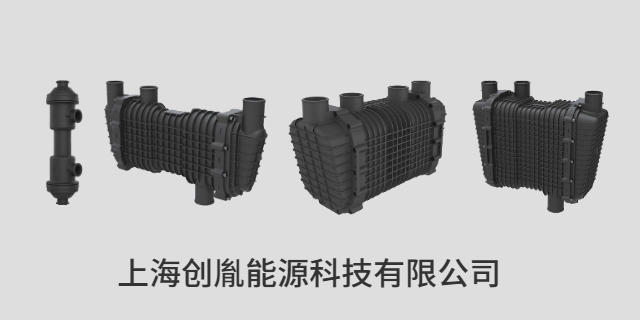

- 品牌

- 创胤能源,TRUWIN

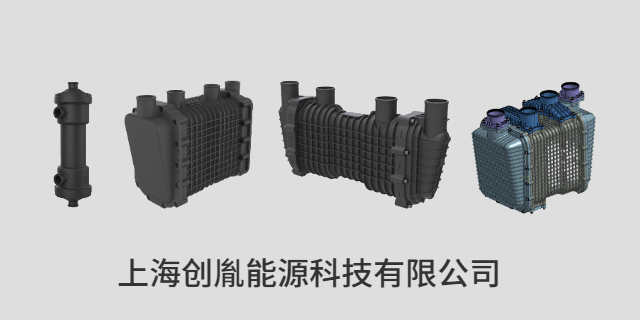

- 型号

- H20N H50N等

- 加湿方式

- 膜加湿

- 控制方式

- 普通型

- 功率

- 0.7~300

全球碳中和目标推动中空纤维膜增湿器向低碳场景加速渗透。在绿色物流体系中,氢能冷链车通过湿度-温度协同控制优化制冷能耗,而港口岸桥起重机利用增湿器废热回收降低整体热负荷,符合港口碳中和规划。政策红利释放方面,国内购置补贴与加氢政策刺激氢能重卡市场,间接拉动大功率增湿器需求;欧盟碳关税机制则促使跨国企业优先采购集成高效增湿器的氢能装备。技术标准体系构建进一步规范市场,例如德国莱茵TÜV颁发的空冷型燃料电池安全认证推动国产产品进入国际供应链,而国内400kW增湿器测试台的投用强化了本土企业的研发验证能力。这些因素共同塑造了一个涵盖交通、能源、工业、建筑等多维度的可持续应用生态。未来膜增湿器的技术融合方向是什么?广州低增湿高流量增湿器湿度

中空纤维膜增湿器的模块化架构深度契合燃料电池系统的集成化设计趋势。通过调整膜管束的排列密度与长度,可灵活适配不同功率电堆的湿度调节需求,例如重卡用大功率系统常采用多级并联膜管组,而无人机等小型设备则通过折叠式紧凑布局实现空间优化。其非能动工作特性减少了对辅助控制元件的依赖,通过与空压机、热管理模块的协同设计,可构建闭环湿度调控网络。在低温启动阶段,膜材料的亲水改性层能优先吸附液态水形成初始加湿通道,缩短系统冷启动时间。此外,中空纤维膜的抗污染特性可耐受电堆废气中的微量离子杂质,避免孔隙堵塞导致的性能衰减。上海科隆加湿器大小氢引射器如何实现与BOP子系统协同?

在选择和匹配膜加湿器与燃料电池系统时,经济性和材料选择也是重要的考量因素。加湿器的材料不仅需要具备优异的性能,还需在成本上与燃料电池系统的预算相匹配。高性能的增湿材料,如特种聚合物和多孔陶瓷,虽然在水分管理和耐久性方面表现出色,但成本相对较高。因此,在设计时,工程师需要在性能、成本和可持续性之间找到一个平衡点,确保加湿器在满足性能要求的同时,符合经济性的考虑。这种匹配不仅能够有效提升燃料电池系统的整体效率,还能在长期运行中降低维护和更换成本。

膜增湿器通过调控反应气体的湿度,直接影响质子交换膜的微观水合状态,从而保障电堆的质子传导效率。当干燥空气流经中空纤维膜时,膜材料通过亲水基团选择性吸附电堆废气中的水分子,形成定向渗透通道,使气体达到较好饱和湿度后进入电堆。这一过程避免了质子交换膜因缺水导致的磺酸基团脱水收缩,维持了离子簇网络的连通性,确保氢离子在膜内的迁移阻力减小。同时,膜增湿器的湿热回收特性可将电堆排出废气中的潜热重新导入进气侧,减少外部加热能耗,防止膜材料因温度骤变引发的热应力损伤。通过这种动态平衡,增湿器既抑制了膜电极的局部干涸,又规避了过量液态水堵塞气体扩散层的风险。包括膜材料热降解、孔隙堵塞、密封界面微裂纹及跨膜压差失衡导致的逆向气体渗透。

中空纤维膜增湿器的三维流道设计使其在湿热交换过程中展现出不错的动态响应能力。膜管内外两侧的气体流动形成逆流换热格局,利用了废气中的余热与水分,这种热回收机制相较于传统增湿方式可降低系统能耗约30%。在瞬态工况下,中空纤维膜的薄壁结构缩短了水分子扩散路径,能够快速响应电堆湿度需求变化,避免质子交换膜因湿度滞后引发的局部干涸或水淹现象。同时,膜管微孔结构的表面张力效应可自主调节水分渗透速率,在高温高湿环境下形成自平衡机制,防止湿度过饱和导致的电极 flooding 风险。这种智能化的湿度调控特性使其在车辆启停、爬坡加速等动态场景中具有不可替代的优势。膜增湿器在固定式发电场景的价值如何体现?上海高增湿增湿器湿度

膜增湿器与空压机的协同控制难点是什么?广州低增湿高流量增湿器湿度

膜增湿器的技术特性使其能够满足不同行业对氢燃料电池系统的差异化需求。在公共交通领域,城市氢燃料电池公交车和城际列车通过膜增湿器实现低温冷启动性能优化,其抗冷凝设计可防止冬季运行时膜管内部结冰,保障北方严寒地区车辆的运营可靠性。特种车辆如矿用卡车或装备则利用膜增湿器的耐压与抗震特性,在复杂地形和极端振动环境中维持湿度调节功能。能源行业中的离网型氢能发电系统,通过膜增湿器与余热回收装置的耦合,提升偏远地区微电网的整体能效。航空航天领域正探索将膜增湿器集成于飞机辅助动力单元(APU),利用其轻量化中空纤维膜结构降低机载设备重量,同时通过模块化设计适应机舱空间限制。此外,科研实验室的氢能测试平台也依赖小型化膜增湿器,为新型质子交换膜材料研发提供可控的湿度模拟环境。广州低增湿高流量增湿器湿度

- 广州氢用增湿器选型 2025-07-03

- 浙江低增湿高流量燃料电池Humidifier外漏 2025-07-03

- 上海电堆Humidifier压降 2025-07-03

- 广州氢燃料电池加湿器压降 2025-07-03

- 广州低增湿高流量增湿器湿度 2025-07-03

- 广州大流量低增湿Humidifier内漏 2025-07-02

- 成都怠速工况增湿器性能 2025-07-02

- 浙江氢用增湿器厂家 2025-07-02