- 品牌

- 司戎

- 型号

- 设备全生命周期管理

- 适用行业

- 机械,化工,交通,纺织,医疗

- 版本类型

- 单机版,网络版,手机版

- 语言版本

- 简体中文版

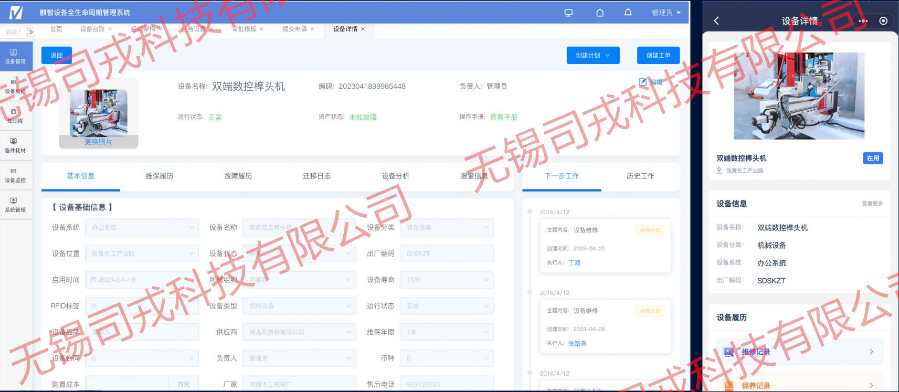

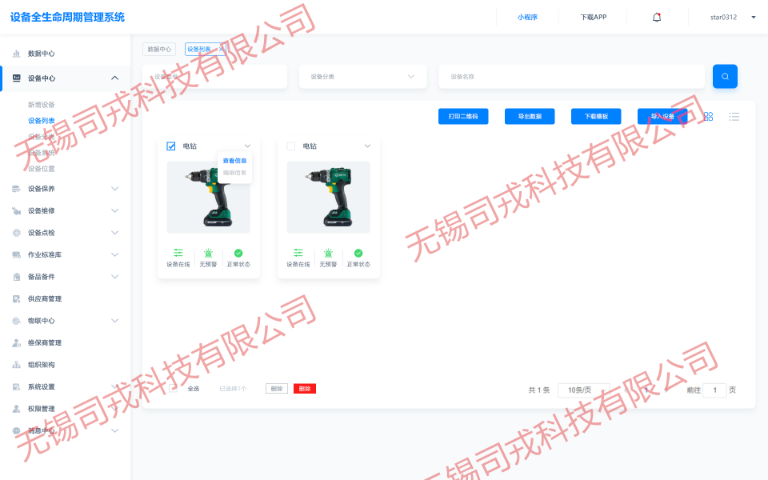

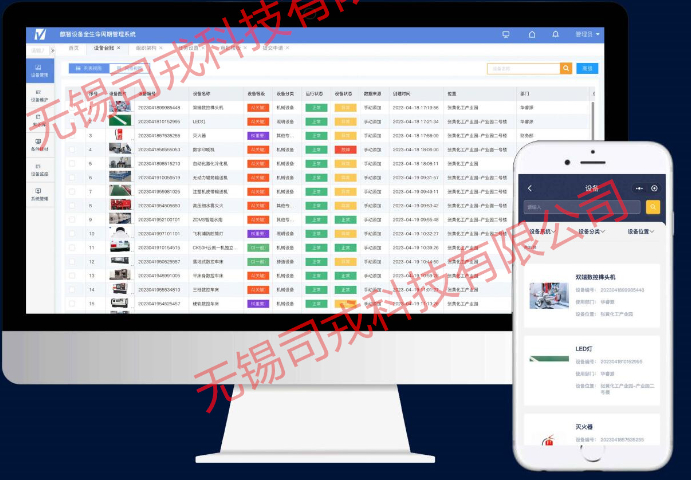

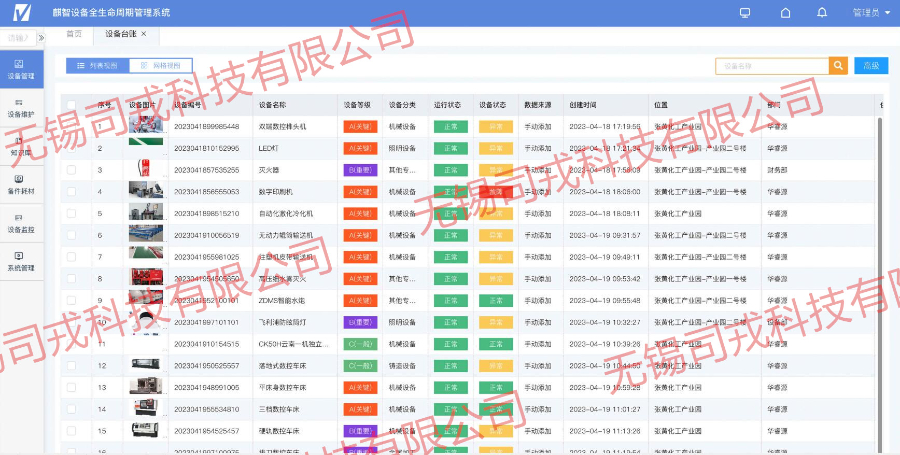

设备全生命周期管理系统通过物联网技术,实现了对设备的实时监控和智能管理。系统可实时采集设备的运行数据,包括温度、压力、振动等关键参数,通过网络传输到监控系统进行实时分析和处理。一旦发现设备运行异常,系统立即发出预警,通知维护人员及时处理,确保设备的稳定运行。这种智能监控方式不仅提高了设备管理的效率和准确性,还降低了因设备故障导致的生产中断风险。管理者可随时随地通过手机或电脑查看设备的运行状态,实现远程管理和控制,提高了管理的便捷性和灵活性。在应用优势方面,智能化设备管理系统为企业创造了多重价值。智能化设备全生命周期管理

设备管理系统正在改变传统的人才培养模式。系统内置的AR培训模块允许新员工在虚拟环境中学习设备操作,大幅降低实训风险。知识管理系统自动将经验转化为结构化案例库,使隐性知识显性化。某电力企业利用系统的故障模拟功能,开发了沉浸式培训课程,将员工技能认证周期从6个月缩短至3个月。系统还能根据员工处理的工单类型、完成质量等数据,智能推荐个性化培训内容。更创新的是,一些企业开始使用系统的数据分析功能识别高潜力人才,那些能够从设备数据中发现改进机会的员工往往具备更强的工程思维能力。这种数据驱动的人才培养模式使企业技术团队的整体能力提升速度加快40%。青岛设备全生命周期管理软件系统通过整合物联网和人工智能等技术,构建起覆盖设备规划、采购、运行、维护到报废处置的全过程管理体系。

设备全生命周期管理系统的实施不仅是一项技术升级,更是企业数字化转型的组成部分。该系统通过打破信息孤岛,实现了设备数据在企业各部门间的无缝流动,为管理层提供了前所未有的决策支持能力。从战略层面看,系统能够量化分析设备资产的投资回报率,帮助企业优化资本支出规划。例如,某跨国制造集团通过系统分析发现,其20%的设备贡献了80%的生产价值,据此调整了设备投资策略,三年内将整体设备利用率提升35%。更重要的是,系统沉淀的设备运营数据成为企业数字资产,为后续的智能制造、工业互联网等战略实施奠定了数据基础。在数字化转型评估中,拥有完善设备管理系统的企业其成熟度评分平均高出同业42%,这充分体现了该系统在企业战略发展中的关键价值。

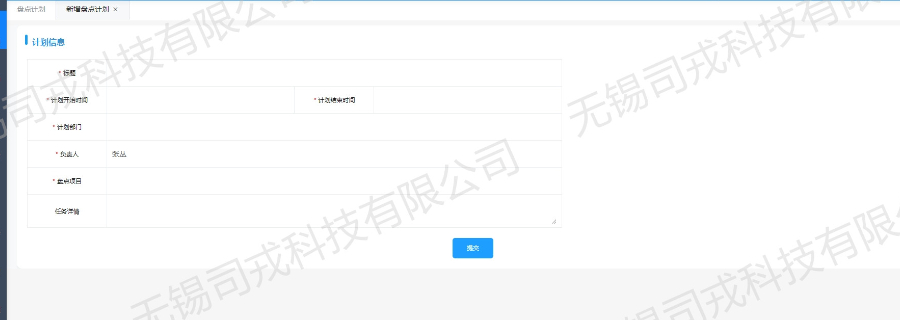

设备全生命周期管理系统在采购阶段通过智能化的供应商评估和比价功能,帮助用户优化采购决策。系统内置供应商绩效看板,自动分析历史合作数据(如交货准时率、设备故障率),结合实时市场价格生成采购建议清单。入库时,系统通过OCR技术自动识别设备铭牌信息,匹配技术参数并生成电子档案,避免人工录入错误。同时,系统支持自动触发采购合同付款节点,并与财务系统无缝对接,确保资金流与物流同步。对于大型设备,系统可关联安装调试计划,自动分配责任工程师并跟踪进度。这些功能将传统采购周期缩短40%以上,同时确保设备基础数据的完整性和可追溯性。三维可视化技术的引入使设备管理更加直观高效。

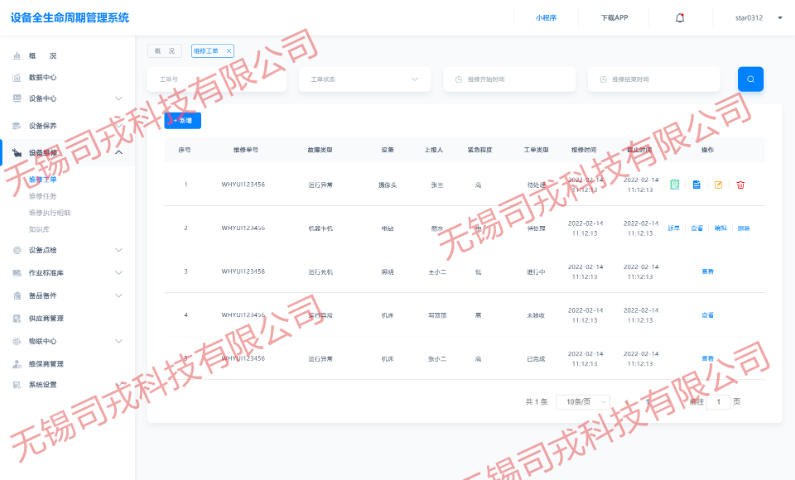

设备管理系统的价值不仅限于制造业,在服务业同样具有广阔应用前景。医院通过系统管理医疗设备的全生命周期,确保CT、MRI等关键设备的可用性达到99.9%。系统记录的设备使用数据还能优化科室间的调度,某三甲医院应用后,大型设备利用率提升28%。在商业地产领域,系统管理着电梯、空调等设备的维护计划,通过预测性维护将故障率降低60%。数据中心使用系统监控服务器机柜的运行状态,智能调节制冷系统,年节省电费数百万元。甚至连锁餐饮企业也开始使用系统管理厨房设备的维护,确保食品安全合规。这些应用证明,设备管理系统正在成为现代服务业运营的重要支撑。智能工单模块根据设备状态自动生成维护任务,并基于维修人员技能、位置等因素进行分配。威海设备全生命周期管理系统

通过预防性维护和备件优化,企业运维成本普遍降低百分之二十至三十五。智能化设备全生命周期管理

系统为每台设备建立数字身份证,整合技术参数、操作手册、保修条款等结构化数据。通过知识图谱技术,设备档案可关联同类设备的常见故障案例、维修方案,形成动态更新的知识库。用户可通过3D模型交互查看设备内部结构,点击部件即可调取更换教程或备件型号。系统还支持版本控制,当设备进行技术改造时,自动保留历史版本技术文档供审计追溯。这种集中化管理模式消除了传统纸质档案的丢失风险,使技术人员在移动端随时获取资料,平均故障诊断时间减少35%。智能化设备全生命周期管理

- 北京小程序设备全生命周期管理多少钱 2025-07-09

- 江西企业设备全生命周期管理报价 2025-07-09

- 临沂专业的设备全生命周期管理报价 2025-07-09

- 菏泽手机设备全生命周期管理价格 2025-07-09

- 陕西智慧设备全生命周期管理公司 2025-07-09

- 云南移动端设备全生命周期管理系统 2025-07-09

- 中国香港智能化设备全生命周期管理服务 2025-07-09

- 青岛智能设备全生命周期管理平台 2025-07-09

- 菏泽制造业设备全生命周期管理服务 2025-07-09

- 山东智慧设备全生命周期管理企业 2025-07-09

- 湖南专业的设备全生命周期管理公司 2025-07-09

- 中国澳门制造业设备全生命周期管理平台 2025-07-09